トヨワクオリジナルコンテンツ

【学生フォーミュラ第1弾】ようこそ! 学生フォーミュラ の世界へ【動画あり】

轟音とともにコースを駆け抜けるマシン。

ハンドルを握るのは、プロのレーサーではない。全国の大学・専門学校に通う学生たちだ。 彼らの表情は真剣そのもの。額に汗を滲ませながらも、目には静かに、そして確かに熱意が宿っている。1年間かけて設計し、製作し、ついに完成させた愛機とともに、全国からライバルが集う最高の舞台に挑む。

ようこそ!"学生フォーミュラ"の世界へ

仲間たちは固唾をのんで見守り、一面を熱気で包む。

ここは日本最大級の学生エンジニア育成の舞台、「学生フォーミュラ日本大会」の会場だ。

設計図から完成車まで。学生たちが挑む究極の”ものづくり”

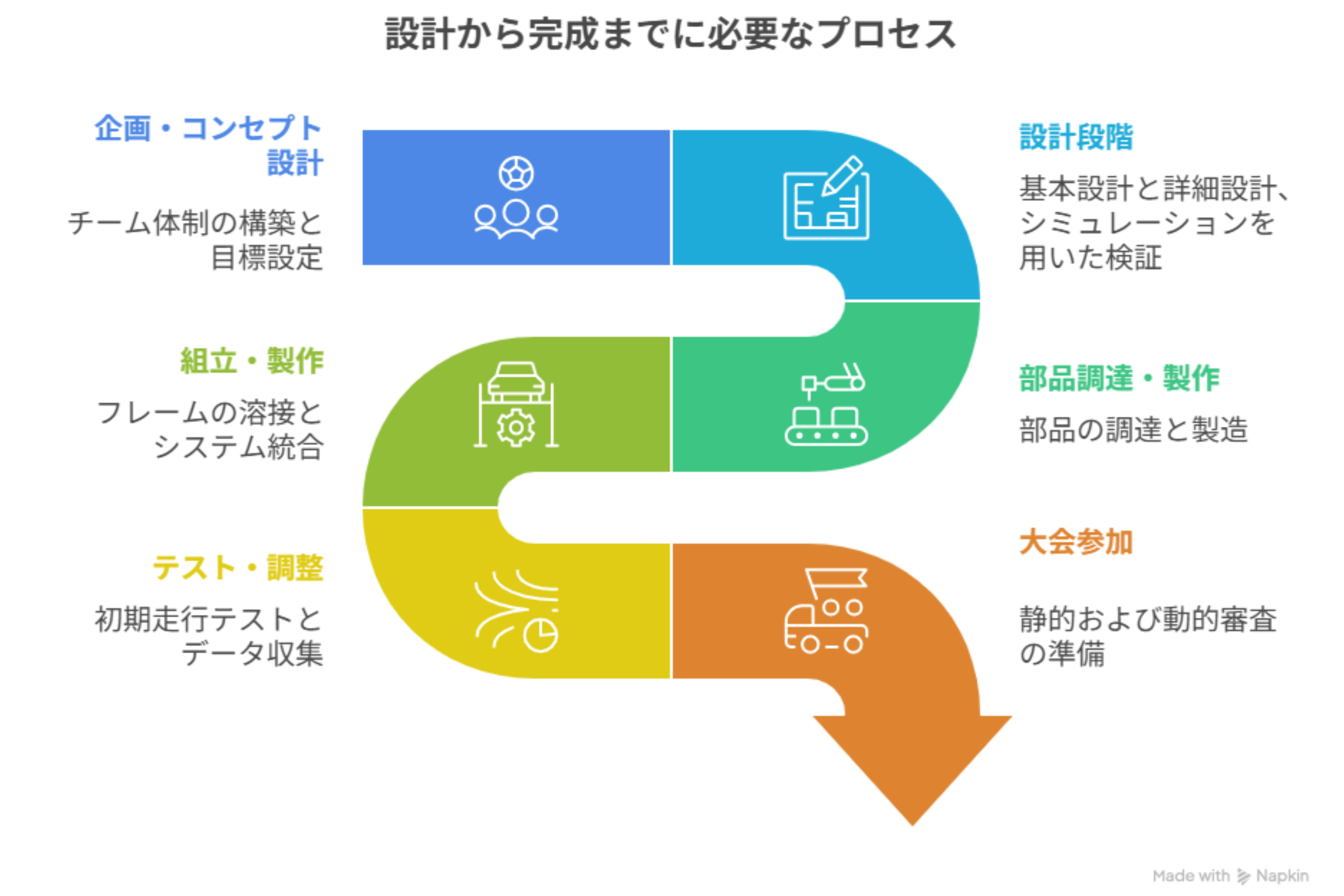

ここで繰り広げられているのは、単純な技術競技ではない。学生たちが1年間かけて企画・設計・製作・テスト走行まですべてを一貫して行う、究極の"ものづくり"プロジェクトなのだ。

二つの道、一つになるチーム

二つの道、一つになるチーム

学生フォーミュラには二つのカテゴリーが存在する。

ICV(Internal Combustion Vehicle/内燃機関車両)

ガソリンエンジンの力で走る、伝統の「エンジン車」。エンジンのチューニングから排気音の調整まで、メカニカルな技術の集大成だ。参加チームの約7割がこのカテゴリーを選択している。

EV(Electric Vehicle/電気自動車)

電気の力で静かに、しかし力強く走るマシン。モーター制御技術やバッテリーマネジメントなど、自動車業界の「未来」を先取りした最先端技術が要求される。

どちらを選んでも、学生たちに求められるものは変わらない。高度な技術力、強固なチームワーク、そして何より「最後まで諦めない心」だ。

学生フォーミュラの本質は、完成した車の性能だけで競うことではない。注目すべきは、むしろその「過程」にある。

チームで協力して車をつくり上げる過程で、学生たちは技術力だけでなく、自主性、コミュニケーション能力、責任感、粘り強さといった、社会人として必要不可欠なスキルを身につけていく。

学生フォーミュラは、次世代を担うエンジニアを育成する「実践的な人材育成の場」なのだ。

アメリカ発、世界標準。未来のエンジニアを育てる壮大な取り組み

学生フォーミュラの歴史は1981年のアメリカまで遡る。自動車業界で即戦力となる技術者不足が深刻化する中、「実践的なエンジニアを育てよう」という想いから、革新的なプロジェクトが始まった。それが、学生フォーミュラの原点「Formula SAE®」だ。

このプロジェクトは、学生たちに「実際にレーシングカーを設計・製作させる」という画期的な教育プログラムであった。当初はわずか数校の参加だったこの取り組みも、その教育効果の高さから世界中に広がり、今や全世界から多くのチームが参加する国際的な教育プロジェクトに成長している。

日本での歩み

日本に学生フォーミュラが上陸したのは2003年。「日本の自動車産業の未来を担う人材を育てよう」という想いから始まった。

第1回大会の参加チームはわずか17チーム。しかし、学生たちの熱意と指導者の情熱、そして産業界の支援が、この数字を大きく変えていく。

2025年現在、参加チームは90を超え、日本最大級の学生エンジニア育成プロジェクトへと成長した。

トヨタ自動車をはじめとする完成車メーカーや、数百社に及ぶ部品メーカーが協賛し、「日本の自動車業界総がかり」で学生たちの挑戦を支えている。

ただ速いだけじゃダメ!技術力×企画力×プレゼン力の総合バトル

「速ければ勝てる」——そんな単純な競技ではないのが、学生フォーミュラの奥深さだ。

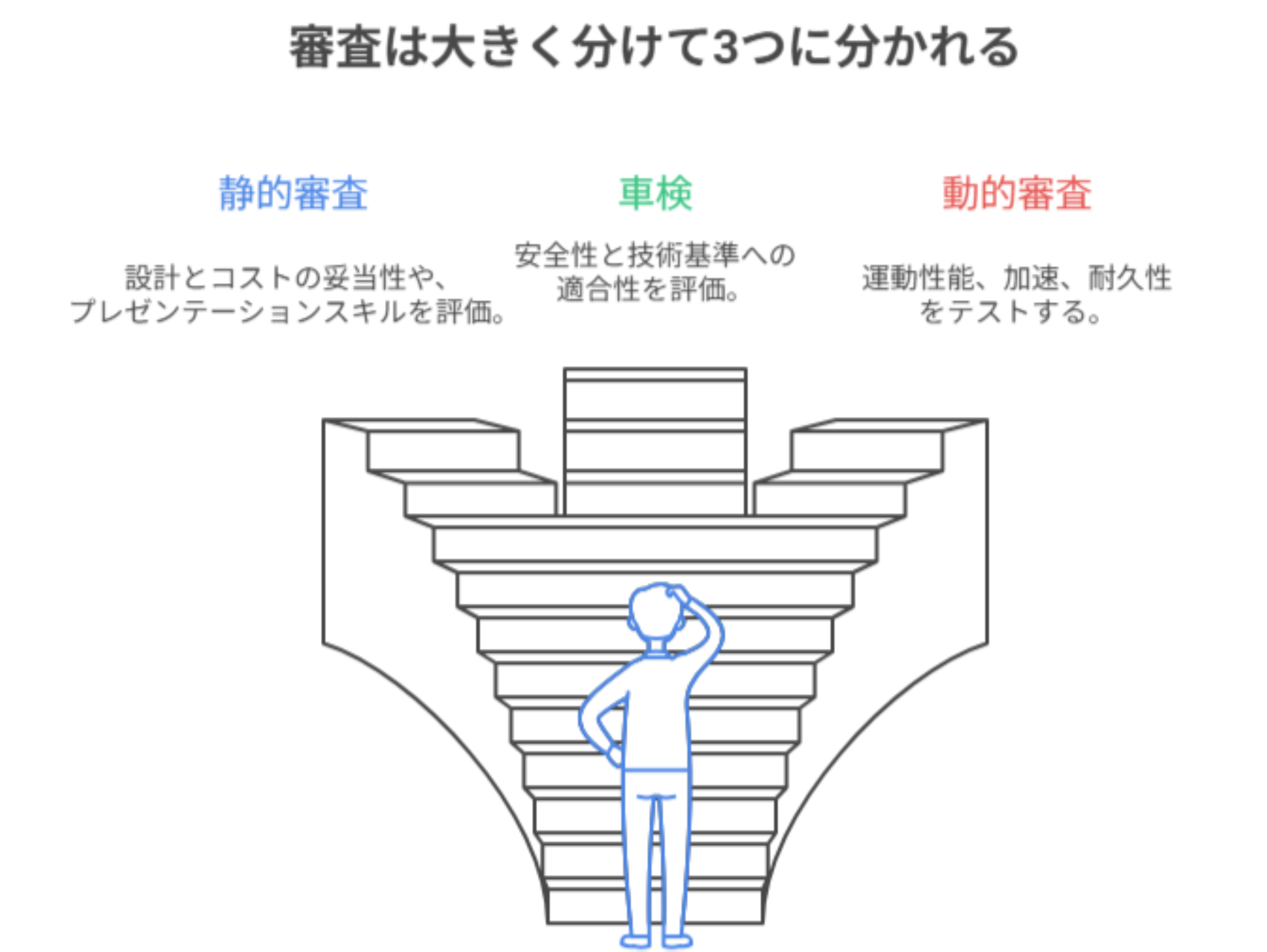

大会では「静的審査」と「動的審査」の2つのカテゴリー、合計8つの審査項目で学生たちの総合力が評価される。

技術力、企画力、プレゼン力。この三つの要素すべてが高いレベルで求められる、真の「総合力勝負」だ。

静的審査(325点満点)

静的審査(325点満点)

マシンの走行前に行われる、書類審査とプレゼンテーション。

コスト審査(100点)

製作コストの妥当性と実現可能性を評価。事前提出の「コストレポート」に基づき、部品ごとの製作工程や材料費を厳しく査定される。「技術的に優れているだけでなく、いかに効率的に製作できるか」という、実際のビジネス感覚が問われる。

プレゼンテーション審査(75点)

自分たちのマシンの優位性を、10分という限られた時間で審査員にプレゼンテーションする。技術者に必要な「説明力」「提案力」が試される。

デザイン審査(150点)

設計思想から細部の工夫まで、現役エンジニアとの技術ディスカッション。「なぜこの設計を選んだのか」「他の選択肢と比較した利点は何か」「この部品の強度計算の根拠は」——専門的で鋭い質問が次々と飛び交う。静的審査の中で最も配点が高く、チームの技術力が問われる最重要審査だ。

車検

動的審査へ行く前に、安全性と技術基準への適合性をチェック。どんなに速いマシンでも、この審査をクリアできなければコースに出ることすらできない。

動的審査(675点満点)

実際にマシンを走らせて性能を競う。

スキッドパッド(50点)

直径15.25mの8の字コースを2周し、旋回性能を測定。コーナリング時の安定性とグリップ力が試される。

アクセラレーション(75点)

0-75m間の加速性能を競う。スタート時の瞬発力とトラクション性能が勝敗を分ける。

オートクロス(100点)

約1kmのコースを1台ずつ走行し、総合的な運動性能を評価。マシンの性能に加え、ドライバーの技量も大きく影響する。

エンデュランス(300点)

約20kmの長距離走行で、耐久性、信頼性、燃費(電費)性能を測定。最も配点が高く、「完走すること」自体が大きな壁となる。途中でドライバー交代も行われ、チーム全体の完成度が問われる。

エフィシェンシー(100点)

エンデュランス走行時の燃料消費量(電力消費量)を評価。速さだけでなく、環境性能も重視される。

トータル:1000点満点

審査の過程では、想定外のトラブルが必ず発生する。限られた時間の中で原因を特定し、的確に対処する。

そのためには、事前の入念な準備に加え、1年間の車づくりで培ってきた「問題解決能力」を大会本番の6日間でいかに発揮できるかが鍵となる。

学生フォーミュラは、将来エンジニアとして活躍するために必要な能力すべてが試される「総合格闘技」なのだ。

「カイゼン」精神で挑む若武者たち。トヨタDNAを受け継ぐチームの挑戦

愛知県清須市。トヨタグループの教育機関として1961年に設立されたトヨタ名古屋自動車大学校で、今年も熱い挑戦が始まっている。

2025年度、同校は大きな決断を下した。

ICVチーム(内燃機関車両)に加え、6年ぶりにEVチーム(電気自動車)を復活させ、2チーム体制で学生フォーミュラに挑むのだ。

限られた予算と人員、そして時間。その中で2台のマシンを同時に完成させる。

学生たちにとって、これまで以上に厳しい挑戦となる。

しかし、ここには強みがある。トヨタグループの教育機関として培われてきた、「カイゼン」の精神と「現場力」だ。

今回取材させていただいたトヨタ名古屋自動車大学のご紹介

トヨタ自動車発祥の地・愛知県に1961年開校。

トヨタグループの教育機関として、60年以上にわたり自動車整備士を育成してきた実績を持つ。

トップクラスの技術力を持った指導陣

教員の約8割が「国家一級自動車整備士」資格を保有(全整備士中の保有率は4%未満)。

講師陣から手厚いサポートを受けながら、国家資格の取得を目指せる。

最先端の設備環境

最新のハイブリッド車、電気自動車、水素自動車まで、次世代を含む多様な車両を教材として保有。

最新の診断機器や工具を使い、実際に「触れて、動かして、理解する」体感型授業を実践している。

次回予告

果たして、学生たちはどのようなマシンを作り上げるのか。

ICVとEV、二つのマシンは全国の強豪校を相手にどこまで戦えるのか。 そして何より——この1年間の挑戦を通じて、学生たちはどのような技術者へと成長していくのか。

次回は、ICVチームとEVチーム、それぞれが製作したマシンの詳細と技術的特徴、そして製作過程での苦労と喜び、チームの想いに密着する。