トヨタNews

実証サポートしつつ実証? ウーブン・シティのエンジニアが語るシステム開発

2025年2月、豊田章男会長も出席したフェーズ1の竣工式が行われ、街の輪郭が見え始めたウーブン・シティ(静岡県裾野市)。

フェーズ1エリアには、トヨタ内外から多くのインベンター(発明家)と、住民やビジターが集まり、実生活が営まれる環境下で実証実験を行い、社会課題の解決や価値創造につなげていく*。

*2025年秋以降のオフィシャルローンチ時点ではトヨタ及びウーブン・バイ・トヨタ(WbyT)などの関係者とその家族100名程度が入居予定。その後、社外のインベンターなどにも広げ、フェーズ1エリアでは最終的に約360名が暮らす予定。そんな新しい製品やサービスが試されるテストコースの街で、インベンターが安心安全に実証実験しやすくなるよう力を尽くすチームがある。

実証の土台となる、さまざまなシステムを開発しているウーブン・バイ・トヨタ(WbyT)のエンジニアたちを取材した。

必要な人が必要な場所にアクセス

まずはこちらの動画を見てほしい。

オフィスなどで見かける入場ゲートだが、こちらはWbyTで開発中のもの。さまざまな実証実験が行われるウーブン・シティでは、安全の観点から事前に専用アプリで登録した人だけが、このゲートを通って入場できるようになっている。

オフィスにあるようなゲートと異なるのは、子どもや車いす利用者であっても顔認証システムが働きシームレスに入場できる点。ゲートに設置したカメラの高さやゲートの幅をメーカーと共同で調整。多様な人が生活することを想定した工夫が施されている。

ウーブン・シティ内の施設「ウェルカムセンター」に設置されたゲート。事前に顔の画像を登録しておけば、スムーズに入場できる。

もし読者の皆さまが、ビジターとして初めてウーブン・シティを訪れる場合は、同じく専用アプリで顔の画像や訪問予定日を登録するほか、この街での交通ルールなどを学ぶ必要がある。

こう聞くと面倒なようにも聞こえるが、これもどのようなモビリティが走り、実証が行われているのかを理解して安全に通行してもらうため。インベンターもビジターも、お互いに安心して過ごすために、必要な人が必要な場所にだけ行けることが重要なのだ。

この入場予約システムの開発を担当しているのが、B2(ビーツー)さんの愛称で呼ばれる、バラドゥ・バラクリシュナン(Bharath Balakrishnan)さん。

入場の条件設定には苦労したという。(本記事でもWbyTにならってB2さんと記載したい)

B2さん

ウーブン・シティでは、入場者によって入場できるエリアを決める必要がありました。

例えば、あるビジターはオフィスまでは入ることができても、(住民が生活する)部屋には入れないようにするなど、まずはルールをつくりました。

オフィスだと特定の人しか入ってきませんが、ウーブン・シティは「街」なので、さまざまな人が来ます。ビジターなのか住民なのか、または街の仕組みを支えるサポートスタッフやWbyTの従業員なのか、そういったタイプに分けて(入場条件を)定義しています。

当初、システム開発は外部のメーカーに依頼することも考えたという。だが、将来的にウーブン・シティで用いられるほかのシステムとの連携や、データ取得などを考慮してWbyTでシステムをゼロから内製で開発した。

ウーブン・シティでは、人やモノだけではなく、情報も移動するものと捉える。B2さんたち開発陣は、入場予約システムで登録した情報を使って、ウーブン・シティ内でのe-Paletteや施設の利用予約などへも拡張することを見据えている。

「最終的な夢は『この日のこの時間に、ウーブン・シティに行きたい!』という、ただ一つの情報だけで入場や施設、e-Paletteの予約をシステムが自動的にやってくれることです。それができれば、すごくスムーズにウーブン・シティに来ることができますし、ウーブン・シティとつながることができます」とB2さんは語ってくれた。

“信号待ち”からの解放?

さて、無事ゲートを通って街の中に入ると、このような光景を目にするかもしれない。

この動画、一見するとe-Paletteが来たタイミングで、偶然車道側の信号が赤から青に変わっているように見える。だが、実はそうではない。

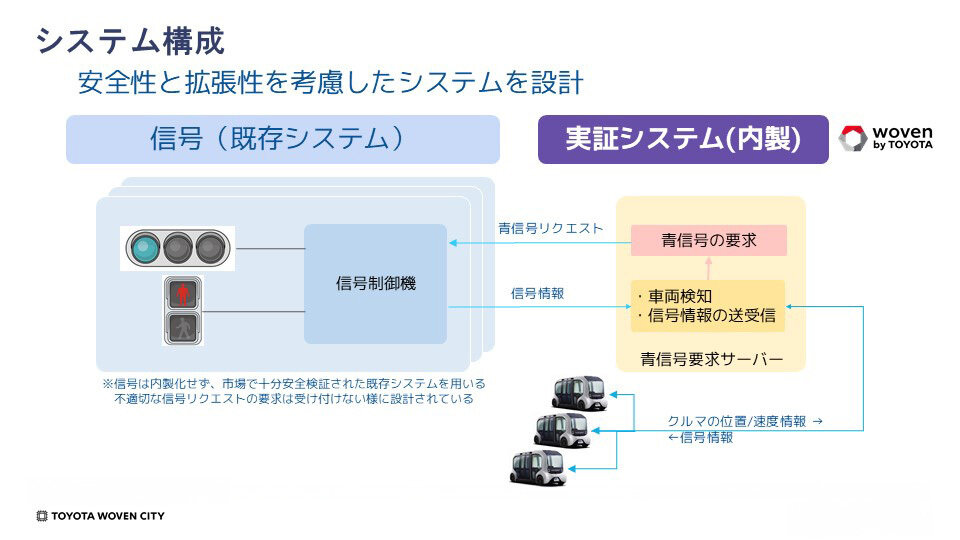

ウーブン・シティ内でe-Paletteは、走行中常に位置情報と速度の情報を発信しており、これをWbyTがクラウド上に開発した「青信号要求サーバー」が受信。e-Paletteが送るこれらの情報から、信号機に近づくタイミングを計算し、青に切り替えるよう信号機にリクエストを送っているのだ。信号機の手前にあるセンサーに反応して切り替える、いわゆる車両感応式信号と違い、あらかじめリクエストを送信しているためe-Paletteは信号機の手前で停車する必要がない。

WbyTで開発中の青信号要求サーバーの仕組み。クルマの位置情報と速度情報を基に、信号側に青信号をリクエストする。また、悪天候で信号の視認性が悪いときの補助として、クルマ側にも信号の情報を配信している

フェーズ1エリアでは、全7カ所にこのシステムを導入した信号機が設置されている。

ちなみに4月時点、ウーブン・シティ内の4交差点にある信号では、歩行者側は基本的にいつも青。赤に変わるのは車両が通行するときだけ。e-Paletteに乗車していても、歩行中であっても快適かつ安全に移動ができる。

豊田会長はかつて、ウーブン・シティをこのように語っている。

「ウーブン・シティはクルマの安全とともに、道、人を加えた三位一体で安全を確保するためのテストコース」

この取り組みは、いわば道から安全を確保するためのアプローチの一つ。テストコースの街だからこそ、一般的な街では難しい、交差点や信号を使った実証も繰り返し試すことができる。自動運転も、それに合わせた信号のシステムもウーブン・シティの道で鍛えられていく。今後はインベンターとも意見を交わし、このシステムに即した交通ルールの設定・実証も進めていくという。

高橋優一さんは、このシステム開発に携わったメンバーの1人。ウーブン・シティに集う多くの人と交通事故死亡者ゼロに向けた未来をつくっていくことに期待を寄せる。

高橋さん

「自動運転車特有の最高の交通管制の仕組みをつくろうよ」みたいな人が来てくれるとすごく嬉しいですね。

「安全な交通で死亡者ゼロにしたいんだ」という想いの人が10人も20人も集まって、いろいろな国の人も来て、皆で手を動かして頭をひねるのはすごく楽しいだろうし、「そこに自分も入って働きたい」とわくわくしながら働いているメンバーもいると思います。

家電操作もエネルギーの賢い使い方も端末一つで

さて、先ほどは読者の皆さまがビジターだった場合を仮定したが、今度は住民だったらどうだろう。外出先から入場ゲートを通って信号を渡り、帰宅する。そんなシーンを想像してほしい。

住居エリアの集合住宅に到着したら、まずはゲートと同じく顔認証でエントランスをオープン。

自宅の前に到着すると、ここも顔認証で解錠。

部屋に入ったら、専用端末で照明やエアコンをスイッチオン。

上の組合せ写真に写るタブレットのような端末は、部屋の中の家電など多いところでは約100台を操作可能。専用アプリをインストールすることで、手元のスマートフォンでも操作できる。

こうした家電群をストレスなく操作できることも重要だが、繰り返すようにここは“実証実験の街”。WbyTでは、操作端末と端末につながるクラウドシステムを開発しており、住居内での使用電力量や、スイッチのオン/オフといった使われ方にいたるまで、さまざまなデータを取得する。

こうしたデータは、住民がエネルギーの賢い使い方を考える一助になるだけでなく、住民合意の上でインベンターにも共有され、新しい製品やサービスの開発にも生かされていく。

開発を任された飯田起弘さんと安田朱里さんは、電力の見える化によるエネルギーマネジメントも、このシステムの大きな柱と捉えている。

システム開発に携わった飯田さん(左)と安田さん 飯田さん

さまざまなデータを見える化することで、チームやWbyTの他の部門にも展開できます。先々の(機能の)拡張性という意味でも、他のインベンターに情報を提供して、新たに一緒にビジネスやプロダクトを開発していくことも考えられるのかなと思います。

別のチームになりますが、ウーブン・シティ全体でエネルギーがどう消費されているかも、まとめていこうとしています。街全体でエネルギーマネジメントに対するあり方を考えていくことができると思います。

安田さん

エネルギーマネジメントシステムのより良い形を考えたいと思っています。今は、家の中で住民がどんな電気の使い方をしているか、私たちのつくったシステムで把握できます。

例えば天気によって、「今日はこれだけ発電しているから、こういう使い方が良いですよ」と提案ができる機能があっても面白いかなと思っています。別のチームが開発する、街全体のエネルギーシステムと連携することで、街全体でベストな電気の使い方が提案できるとさらに良いと考えています。

もちろんすごく研究が必要ですし、たくさんのデータで仮説を立てないといけません。難しいとは思いますが、そういうことができるベースができてきているのかなと思います。

住宅だけにとどまらず、街全体のデータを管理しているため、全体でエネルギーマネジメントを考えていくことができるのも、ウーブン・シティならでは。オフィシャルローンチ以降、入居が始まれば、さらにたくさんのフィードバックが集まり、改善が進むだろう。

チームの多様性が推進力

WbyTでは、入場ゲートや信号機といったハード面こそ外部メーカーと共同開発しているものもあるが、先述したように入場予約や信号の切り替え、家電操作のシステムはゼロから、社内で開発することにこだわってきた。

それはインベンターにとって必要なデータを取得し、実証実験に求められる機能を後付けできるようにするため。各システムの担当者をまとめ、開発をリードしてきた伊藤雅之さんは、次のように語る。

伊藤さん

「(インベンターから)こういう実証をやりたいからぜひコラボしましょう」と言われたときに、内製化しているから「すぐ(システムを)つなげますよ、一緒にやりましょう」と言えるのがすごくいいと思っています。

いろいろ開発をしてきましたが、やはり外部に委託してしまうとブラックボックスみたいなところがあって、自分たちでコントロールできないところがありました。

今は良いバランスでコントロールできている感じがあります。

しかし開発はチームにとって前例のない挑戦だった。安全と実証実験環境を街の中でどのように両立させるか。正解か分からない中、安全性を常に担保した上で、「まずはやってみよう」の精神で試行錯誤を繰り返した。

こうした挑戦が何度もできる環境であることも、テストコースであるウーブン・シティの強み。そして開発の推進力の一つになったのがチームの多様性だ。

ここまで見てきたとおり、このチームのメンバーは世代や性別、国籍、これまでのキャリアなどバックグラウンドもバラバラ。トヨタグループからの出向者も、WbyTの社員もいる。

WbyTに入社した飯田さんは「文化的にもバラエティーがある人たちが集まると、いろいろなシステムの使い方をするから、アイディエーション(着想、アイデア出し)として面白かったなと思います」と語る。

トヨタから出向してきた伊藤さんや高橋さんは、トヨタの人間だけだと同じような発想になっていたかもしれないと振り返る。

一方でトラブルの解決にTPS(トヨタ生産方式)などを活用。「原因がわかりにくいようなトラブルは、トヨタの問題解決のやり方がうまくいきましたね」と笑顔で語ってくれた。

トヨタが得意なこと、トヨタ以外の視点があったから進んだこと。さまざまな背景を持つ人たちが集まって一緒に開発に汗を流す姿は、ウーブン・シティが掲げる街のあり方とも重なる。

今秋以降は、さらに多くの背景を持った人が集まることが予想されるが、メンバーは「楽しみですね」と口をそろえた。

ウーブン・シティは“実証実験の街”であり、“進化し続ける未完成の街”でもある。今回開発したシステムもまた、実証実験できる素地をつくっている真っ最中。インベンターたちの実証を支えつつ、システムそのものも進化を続けていく。