トヨワクオリジナルコンテンツ

【学生フォーミュラ第3弾】ぶっちゃけどこが見どころ?【番外編】

前回の記事では、2台のマシン製作に奮闘する学生たちの姿を追った。

いざ学生フォーミュラに目を向けると、

「どこに注目すれば、もっと楽しめるのだろう?」

「専門的で少し難しそう・・・」

と感じるかもしれない。

そこで今回は「番外編」として、開発者である学生本人たちに直接聞いた「マシンの見どころ」と「観戦のコツ」を紹介しよう。

彼らが明してくれた"通"な見どころを知れば、学生フォーミュラの世界が、もっと楽しく、もっと味わい深いものになるはずだ。

注目すべきは、彼らの「こだわり」が詰まった箇所

「大会ではどこに注目すればいいですか?」

取材でそう尋ねると、トヨタ名古屋自動車大学校の学生たちの答えは、ある一点に集約されていた。

それは、自分たちが最も心血を注ぎ、困難を乗り越えて形にした「こだわりの部分」である。

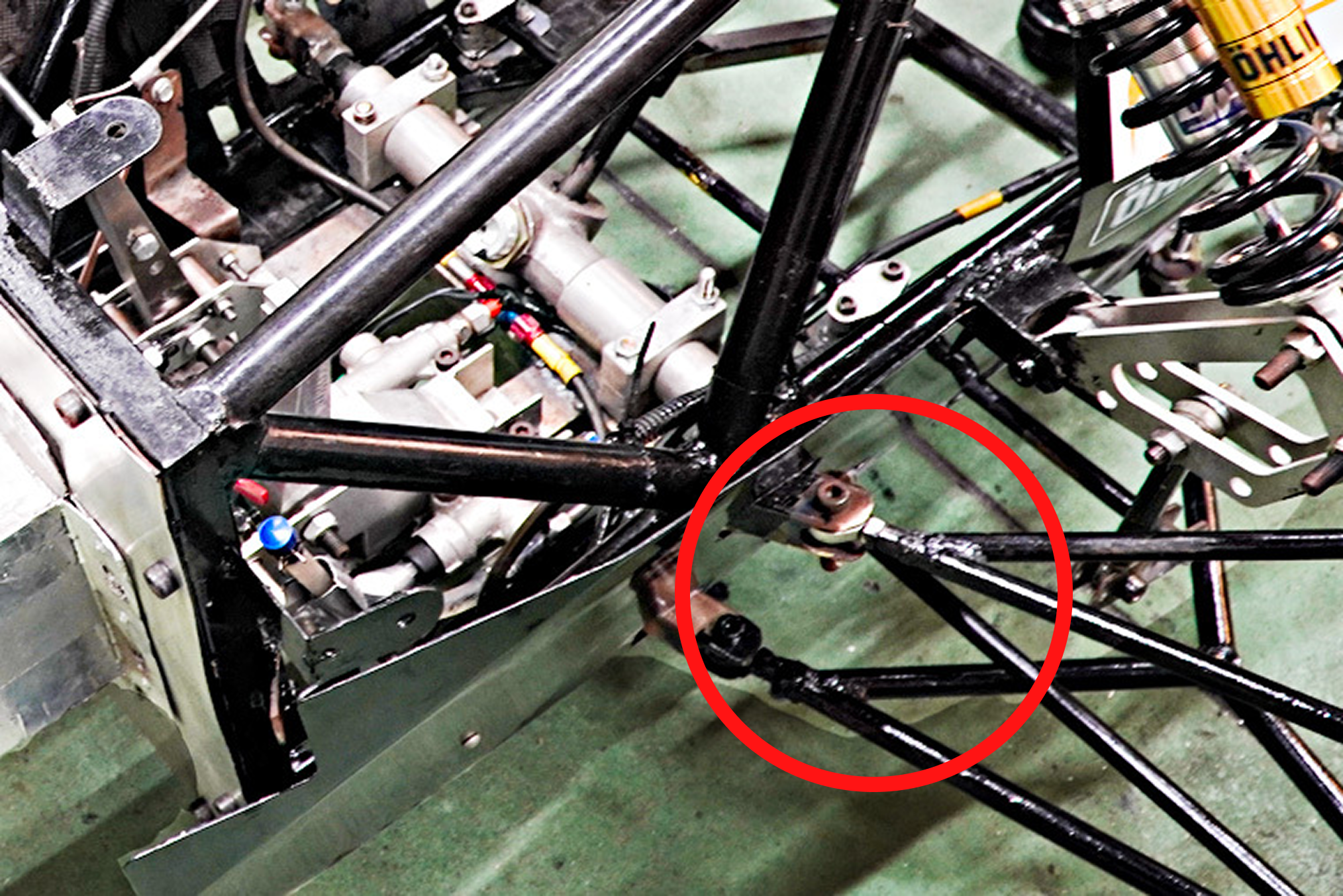

ICVチームのフレームリーダー、Wさんは、その独自性をこう教えてくれた。

「他大学さんのフレームはあまり参考にしてなくて、特にフロントの形状が変わっています。サスペンションのアッパーアームの取り付け点が、空中に浮いているような形になっているので、そこが独自性のあるところだと思います」

通常、サスペンションのような重要部品の取り付け点は、フレームを構成する既存のパイプ上に設けるのが設計の定石だ。

その方が、シンプルで強度も確保しやすいためである。

しかし、彼らはその定石を選ばなかった。

あえて何もない空間に理想的な取り付け点を設定し、そこに向かって複数のパイプを正確に伸ばし、一点で結合させる。

Wさんによれば、この構造は「製作は難しい」ものの、走行中のねじれに強い理想的な骨格(=高い剛性)を生み出すという。

性能を最大限に引き出すため、敢えて高難易度の設計に挑んだ、彼らのエンジニア魂の表れだ。

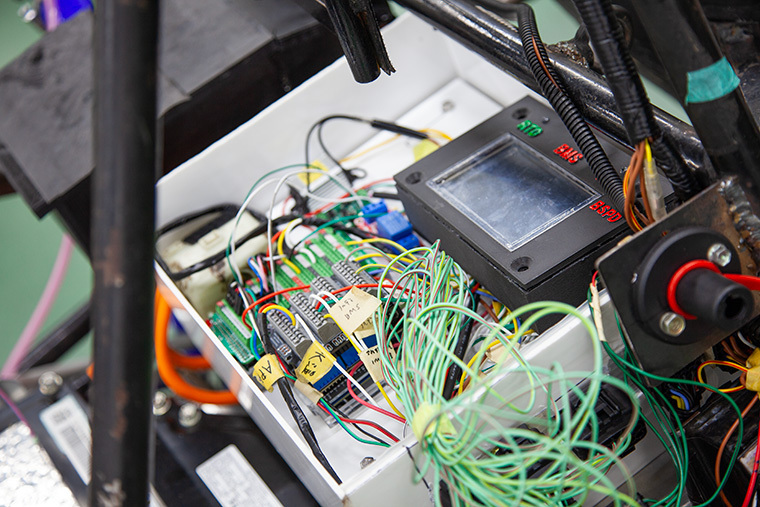

一方、EVチームの統括リーダーであるHさんは、マシンの心臓部を指し示す。

「一番見てほしいのは、トヨタ自動車様提供のモーターユニットです。大会の中でも80kW級のモーターを使っている大学は非常に少ないので、"EVらしい"、パワフルな走りを見ていただきたいです」

しかし、そのハイパワーな心臓部をただ搭載するだけでは、マシンの真価は発揮されない。

旋回性能を高めるため、チームは重いモーターを車両の重心近く、理想の位置に配置することにこだわった。

だが、そこには強度不足や他部品との干渉というジレンマが立ちはだかった。

3D CADでのシミュレーションを幾度となく繰り返し、数ミリ単位で配置を調整することで、この難題を解決したのである。

独創的なフレーム形状を創造する挑戦と、高性能ユニットを理想の位置に搭載するための最適化への挑戦。

これらは共に、彼らが掴んだ成果であり、誇りなのである。

彼らが完成させた一台のマシンには、チームのコンセプトに基づいた無数のこだわりが詰め込まれているのだ。

マシンの完成に向けての技術的な探究は、もちろん彼らだけの話ではない。

ここからは視点を広げ、大会全体をより深く味わうための二つのポイントをご紹介する。

【観戦のコツ①】“見た目”に騙されるな!

EVパワトレリーダーのSさんによれば、「見た目と速さが必ずしも一致しないのが、この大会の面白いところ」だという。

「海外のチームは外観を美しく仕上げてくることが多いですが、日本の大学には、外装はシンプルでも、中身はとてつもなく速いマシンがたくさんあります。

派手なウイングが付いてなくても、あっさりトップタイムを出すチームもいるので、見た目に惑わされず、純粋な速さに注目すると面白いですよ」

もし機会があれば、見た目だけでなく、その走りで「推しマシン」を探してみるのも一興かもしれない。

【観戦のコツ②】“ライバルへの眼差し”に注目!

マシンの性能だけでなく、学生たちのドラマに目を向けるのも、学生フォーミュラの醍醐味だ。

会場のピットエリアでは、他大学のマシンを食い入るように見つめる学生たちの姿を至る所で見つけることができる。

その眼差しは、決して一つではない。

そこには、純粋な「憧れ」がある。

彼らは学生であり、メカニックであるのと同時に、一人の車好きである。

ICVサブリーダーのGさんは目を輝かせながらこう語ってくれた。

「やっぱりかっこいい車があると、みんな車好きの集まりなので注目しちゃいます」

「他大学のマシンを見てみると、カウルもエアロもサスペンション周りとかも、すごくまとまっててめちゃめちゃ綺麗です。プラス、その車は速いんですよ!」

しかし、その眼差しは、すぐに「分析」へと変わる。

来年の自分たちのマシンを想い、ライバルから何かを学び取ろうとする、エンジニアとしての探究心だ。

フレームリーダーのWさんは、他大学のマシンを見る際の自身の視点をこう明かす。

「フレームの形を気にしています。あとはサスペンションのダンパーの取り付けですね。他大学さんのマシンを見る際は、その取り付け部分ばかり注目しています。市場調査みたいな感じです」

そして、その探究心に静かな「闘志」が火をつける。

それは必ずしも特定の相手に向けられるものだけではない。自分たちの挑戦の価値を、フィールド全体に証明したいという強い想いだ。

統括リーダーのHさんは、大会前にこう語ってくれた。

「少しやらしい話ですが、周りの学生たちを驚かせてやりたいですね。他の大学は2年がかりで開発することが多いので、『1年でつくったぞ』ということを見せつけたいです」

憧れ、冷静な分析、そして静かなる闘志。ピットエリアに渦巻く、言葉にならない熱い想い。それこそが、学生フォーミュラを動かすもう一つのエンジンなのだ。

「モノ」の裏側に広がる、「ヒト」の物語

一台のマシンという「モノ」が完成するまでには、数え切れないほどの技術的な挑戦と、設計図には描かれない人間ドラマがある。

深夜までの試行錯誤、仲間との意見の衝突、そしてライバルたちと交わす熱い眼差し。

その一つひとつが、学生たちを"技術者"として、そして"一人の人間"として成長させていく。

しかし、この成長物語の登場人物は、学生たちだけではない。

彼らの挑戦を陰で支え、時に厳しく、時に温かく導き、その成長を共に見守る人々がいる。

次回は、学生たちの挑戦を陰で支えるサポーターたちに密着。彼らの想いから、”車と人”の成長の物語を紐解く。