トヨタNews

災害時の避難・支援を安全に 「通れた道マップ」活用を

9月1日は「防災の日」。

ということで、今回は防災についての話題を取り上げたい。トヨタが提供するインターネット上の地図サービス、「通れた道マップ」を読者の皆さんはご存知だろうか。

災害発生時、スムーズかつ安全に避難するためにも、いち早く被災地支援に向かうためにも、ルート選択は重要だ。「通れた道マップ」は、そんな時きっとあなたの役に立つだろう。

始まりは東日本大震災

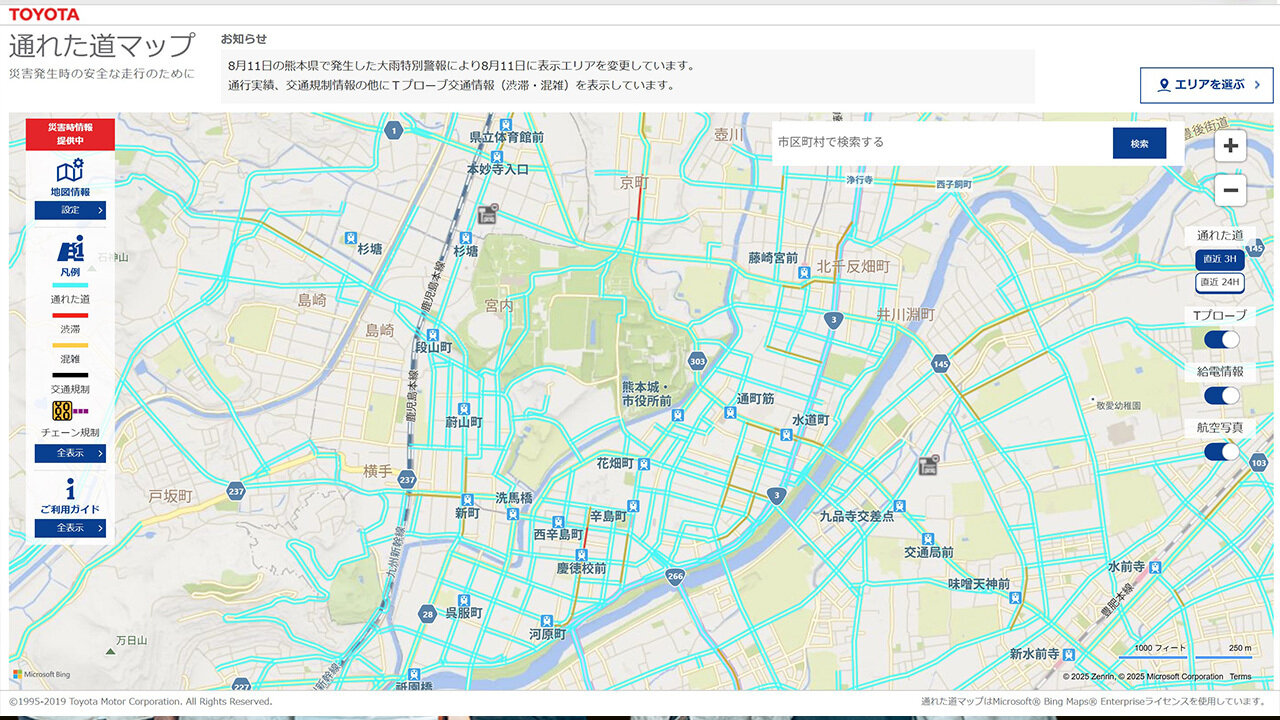

トヨタの「通れた道マップ」は、簡単に言うとクルマの通行実績を地図に示したサイト。トヨタ車に搭載されているT-Connect/G-Link(通信機能付き)ナビなどから得られる“プローブ情報*”をもとに、直近24時間の走行情報を集計し、実際にクルマが走った道を表示している。

*車両に搭載されているセンサーからT-Connect/G-Linkナビを通してセンターで収集される、クルマの速度や位置といった走行データ。T-Connect/G-Linkは車両とネットワークをつなぐサービス。T-Connectはトヨタ車、G-Linkはレクサス車。一口に“通れた道”といっても、例えばスマホのGPS機能を使って同様のことをしようとすると自転車や歩行者が通った場合も含まれてくる。しかし「通れた道マップ」では、クルマが通行した事実のみ反映しているため、情報の信頼性が高いことがポイントだ。

通行実績はすぐに更新され、災害発生時(災害モード)はサイトにアクセスしたタイミングの、過去3時間の状況にも表示を切り替えられる*。

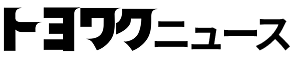

*災害時の定義は、「震度6弱以上」「特別警報、大津波警報発生」「線状降水帯」「顕著な大雪」「その他(運営判断)」。画像は8月の熊本県内の様子。通れた道は青色で表示している。災害モードではこのほか、赤色で「渋滞」、黄色で「混雑」が示される(黒は交通規制)。VICS交通規制情報は、日本道路交通情報センター、道路交通情報通信システムセンターの情報をもとにトヨタコネクティッドが作成 同様の取り組みは、カーメーカーとしてはホンダが新潟県中越沖地震を機に先行して開始。トヨタが開発を始めるきっかけとなったのが、東日本大震災だった。

震災が発生した2011年3月11日の翌12日には動き始め、提供開始はなんと16日。超短期開発だった。

当時の開発陣は、トヨタとアイシン・エイ・ダブリュ(現在のアイシン)、トヨタコネクティッド(TC)からなる6人ほどで構成。12日にはメンバーを集めて仕様を決定し、すぐに東北地方を走るクルマの情報を集約、加工。地図上へ反映させて配信するまで手作業で行っていた。

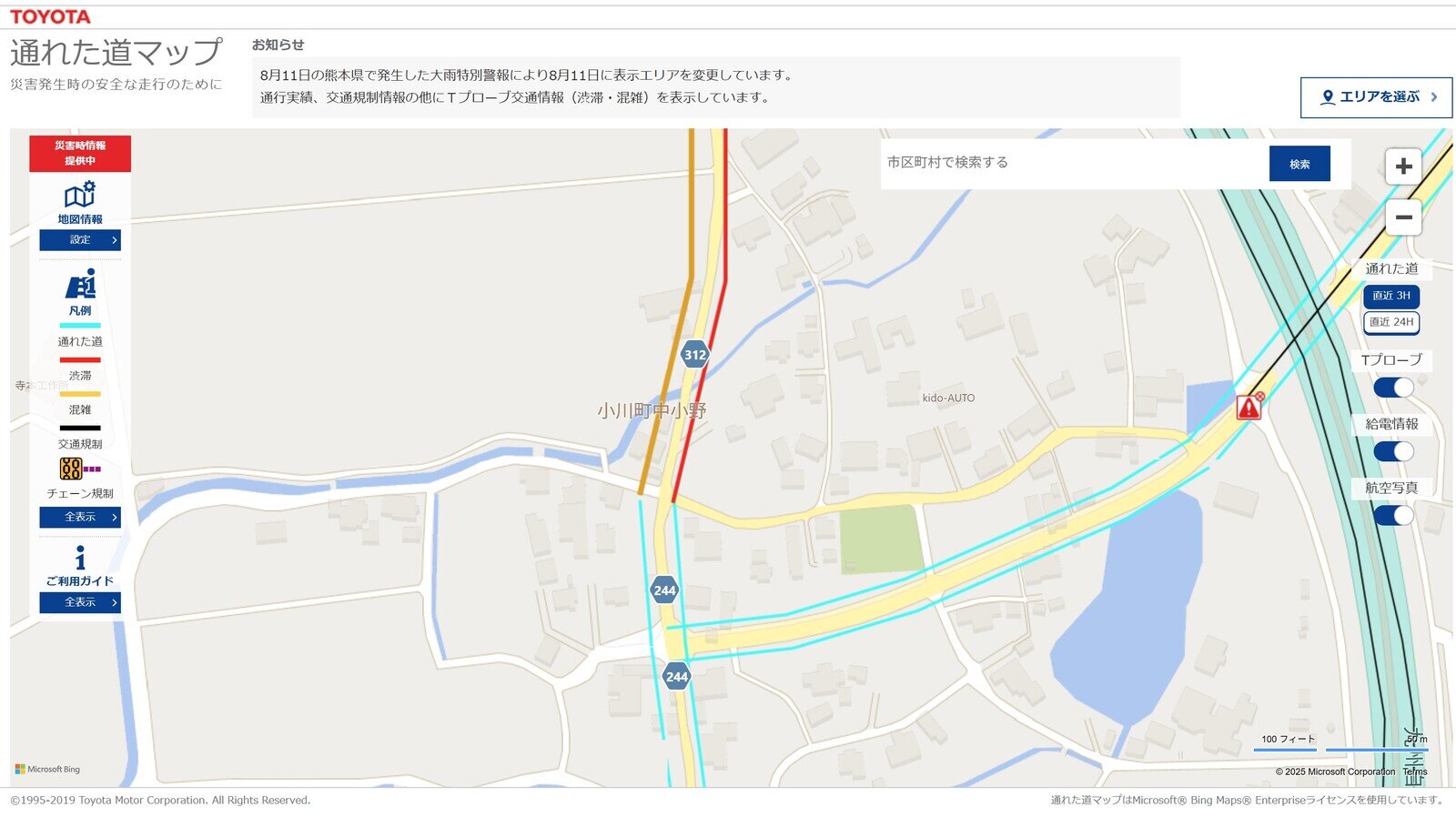

トヨタから参画していた、e-TOYOTA部の鈴木功一さんは「基本的にはサーバーがあるところでアイシンさん、TCさんとほぼ引きこもっているような状態でした」と振り返る。だがサーバールームに居ながらも被害の大きさを感じていたという。

鈴木さん

通れた道マップとGoogleマップを比較してみると、普通クルマが走っているのではないかと思う道路が、海沿いは全然走っていない。それは見た瞬間分かりましたね。

被害情報はニュースでも流れますが、地図上でも比較すると、確かにそこの道路は全然走っていないと分かる状況でした。

開発は「費用対効果とか言っていられなくて、後から考えればムダな作業もあったと思いますが、とにかく早く出す」という想いで進んだ。

現場の即断即決即実行もあり、誕生した初代「通れた道マップ」は、東北エリアに限定していながらも多くのアクセスがあったという。提供開始後も情報集約や加工、配信を自動化するなど、しばらくはバタバタした状況が続いた。

その後も16年に渋滞や交通規制の情報を表示、19年に規制原因を示すアイコンを追加し今の形になっている。

人を救うサービス

「通れた道マップ」の使用方法はシンプルだ。まずはお手持ちのスマホやPCなどでサイトにアクセス。サイト内で都道府県を選ぶか市区町村名を入力すると、そのエリアが表示される。広域から詳細まで見ることができ、避難や救援ルートを決める重要な判断材料になる。

以下の画像は、ある日の東京駅八重洲口周辺を表示したもの。多くの道は、クルマが問題なく通行したことを示す青色になっているが、赤枠で囲んでいる日本橋三丁目交差点付近は混雑を示す黄色になっている。

こちらは、2025年8月上旬に豪雨に見舞われた熊本県内の山間部を表示したもの。災害を示す赤い「!」のアイコンが数多く出現。また複数の道が、交通規制を示す黒色になっている。

利用者は、こうした情報を参考に避難や支援に最適なルートを選択していく。

これまで規制原因のアイコン表示や直近3時間の通行実績表示は、利用者の要望をもとに改善されてきた。直近も全国の自治体、防災関係の企業、NPO法人、トヨタ災害復旧支援「TDRS」などからヒアリングを行い、新たな改善も検討している。

特に通行実績の情報更新は、被災地の状況が刻一刻と変化することもあり、過去3時間における集計から1時間というより短い単位での集計を望む声もある。

ただ「通れた道マップ」は実績を表示する特性上、更新頻度を短くするほど、交通量の関係で偶然クルマが走っていなかっただけなのか、被害が発生し物理的に走れない状態にあるのか、判断が難しくなる。

また、災害発生時は地面の隆起や陥没、倒木などにより普段通りに通行できない道もある。こうした道に対して、自衛隊や消防、ボランティアコーディネーターといった、被災地支援に向かうことに慣れた人は、安全に配慮しながら通行できるかもしれない。あるいは悪路に強い大型車や、小回りが利く小型車など、条件を満たすことで通り抜けられる可能性もある。

このように“通れた道”として判定されていても、通行できる人やクルマを選ぶ場合があるので注意が必要だ。

更新頻度や通行したクルマの車型、道路状況の詳細な情報はニーズが高いという。

「通れた道マップ」プロジェクトを取りまとめている、コネクティッドデータ基盤開発部の高橋 誠主幹は、今まさにこうした課題と向き合っている。

高橋 主幹

「この道は通れない」と言ってもらった方が分かりやすいという意見もやはりあります。

「通れない」という情報を示す方法が技術的に確立できれば、例えば孤立集落で、外につながる道が全部通れなくなっているから、いち早く救援が必要といった判断をするための新しいソリューションにつながります。

ただし、「この道は通れない」と言い切るのはとても難しいです。プローブ情報だけで「通れる」、「通れない」の判断をすると推定の要素が入ってしまうので、ドライブレコーダーの映像を活用するなど、何かできないか幅広く検討しています。

一番大事なことは、我々提供者の目線ではなく、利用者の目線で役に立つサービスを提供することですので、現場の声に寄り添った機能改善をしていきたいと思っています。

改善点はあるものの、「通れた道マップ」が安全な避難・支援のルート策定に役立っていることは言うまでもない。ヒアリング先からは、能登半島地震の復旧作業に向かう際、「通れた道マップ」が手がかりになったおかげで、計画通り進められたという声も届いている。

自治体や企業からの改善を望む声は期待の表れでもあるのだ。

橋本 駿主任はプロジェクトのメンバーに入って半年ほど。以前はクルマのアフターサービス部門で遠隔故障診断のサービス開発を担当し、「事故が起きないようにする」、「クルマが人の命を奪わないようにする」という意識で業務と向き合ってきた。

「通れた道マップ」に携わるようになり、今までとは違ったやりがいを感じている。

橋本 主任

ある燃料輸送をしている会社さんにヒアリングしたときのことが印象に残っています。

能登半島の災害の際、この輸送会社さんは病院へ自家発電用の燃料を運ぼうとしていたのですが、何度か通行止めに遭ってしまい到着がギリギリになってしまったそうです。病院の電力が尽きてしまうと人命に関わる事態になるので、肝を冷やしたと伺いました。

当時は「通れた道マップ」の存在を知らなかったようで、その場で紹介すると「こういったサービスがあれば、次からは迷わずに行けます。これは人を救うサービスですね」と言われました。

熊本県さんからも同じような話をいただいていて、発災直後の72時間という人の命が助かるか助からないかというところで、いち早く救援に向かわなければいけない。そういった時に、情報が錯そうしている中で、信頼性の高い「通行実績情報」があると、すごく役に立って人命救助につながるとおっしゃっていただいています。

こんなに人から期待される仕事はなかなかできないことなので、すごくやりがいを感じています。

内閣府が2022年に行った世論調査によると、「自然災害が起こった時に充実してほしい情報」の第5位が「道路や交通機関の渋滞・運行状況」。「通れた道マップ」は、このニーズに応えるものの一つとして、さらに認知度を高めていくことも重要になってくる。

そして今、高橋主幹や橋本主任、トヨタ・モビリティ基金(TMF)とともに、「通れた道マップ」を被災地救援に活用するべく、実証実験の準備を進めているのが熊本県だ。

実証実験は恩返し

熊本県とトヨタ、TMFは2025年9月1日、災害発生後の人命救助や物資輸送を迅速に行うため「通れた道マップ」を活用することで協定締結を発表した。

熊本県は、市町村や関係機関を通じて収集している冠水・損壊・倒木などによる「通れない道」の情報を提供。

「通れた道マップ」には、「過去1時間以内の情報集計結果」、「県内約2,000カ所の指定避難所や自衛隊の活動拠点、災害拠点となる病院」などを追加表示。

両者の情報を重ねた統合マップを構築し、10月に実施予定の防災訓練では、救助・救援、避難誘導といった際のデータ活用の方法を検証していく。

熊本県の防災の事務方トップである鳥井 薫順 危機管理監と危機管理防災課 災害対策班の和田 大志 課長補佐に話を聞いた。(編集部注:以下、取材は2025年8月の豪雨災害前に行っています。)

――「通れた道マップ」を使った防災訓練とはどういった内容か?

鳥井 危機管理監

県内で一番大きな総合防災訓練というのを実施します。今年のテーマは、地震と阿蘇の火山噴火による「複合災害」です。

地震(での避難)も大事ですが、阿蘇の火山噴火は広域避難が伴ってきます。地域住民は、場合によっては県境をまたいで避難することも必要になります。

そうなると、なじみのない県外に避難していただく際、ルートを示してあげなければいけません。情報をうまく共有してあげれば、それを見てスムーズに避難ができるかなと思います。

通常避難ルートは、国道や大きな道を思い浮かべると思いますが、その国道がもし使えなかったら、どう迂回するのか。たぶん不慣れな道では分からないと思います。(「通れた道マップ」という共通の)マップを見て、その中で示してあげられるとスムーズです。

救助に行くとき、避難するとき、それから物資を送るとき、そういったいろいろなフェーズでルートが一番大事になってきます。いち早く情報を収集して、皆さんと共有できるということが大事です。

――防災訓練では「通れた道マップ」をどのように活用する?

鳥井 危機管理監

輸送業者の方に物資を届けていただいたり、自衛隊に支援に入っていただいたりする際に情報を共有するツールとして使えるのではないかと思っています。

情報は収集して共有するのが難しい。そういった意味では誰でも見られるサイト上に情報が出てくるというのは非常に大きいと思います。

マップを県が自前で準備しようとすると大変です。それにプラスして、県が把握している通行止めの情報も通れた道マップに新しく加えていただいて「ここは通れる、ここは通れない」が分かると非常に有効なツールになると思います。

今までの道路啓開のやり方は、県庁職員なり県の委託業者の方が実際に道路を走ってみて、通れるか通れないかを判定していました。時間もマンパワーも必要でしたが、カーナビをつけているクルマが通れてしまえば、通れたと分かります。

和田 課長補佐

数少ない職員で実際の道路状況を見て、通れなかった道を交通規制しています。「通れた道マップ」は通れたところを自動的に判別してくれますので、お互いに補完し合うことで、非常にいい情報になるところが魅力的だと感じています。

――防災訓練では「通れた道マップ」上に、通さない道の情報も反映させていく?

和田 課長補佐

そうですね。現状クルマが通れている道に対して警察と協議し、私たちが“通れない(通さない)”という情報を追加すると、どういう状況になるか(検証したい)。

私たちが止めた道をまだ通っている人がいると大変危険なので、そこは追加の規制措置をしなければいけません。そういった確認にもつながると思います。

鳥井 危機管理監

土砂崩れの危険があるところや、橋梁の崩落の危険があるところは、通れるけど通さないようにするという判断があります。二次災害を生まないためにもそういった部分をプラスで付加していけるといいと思っています。

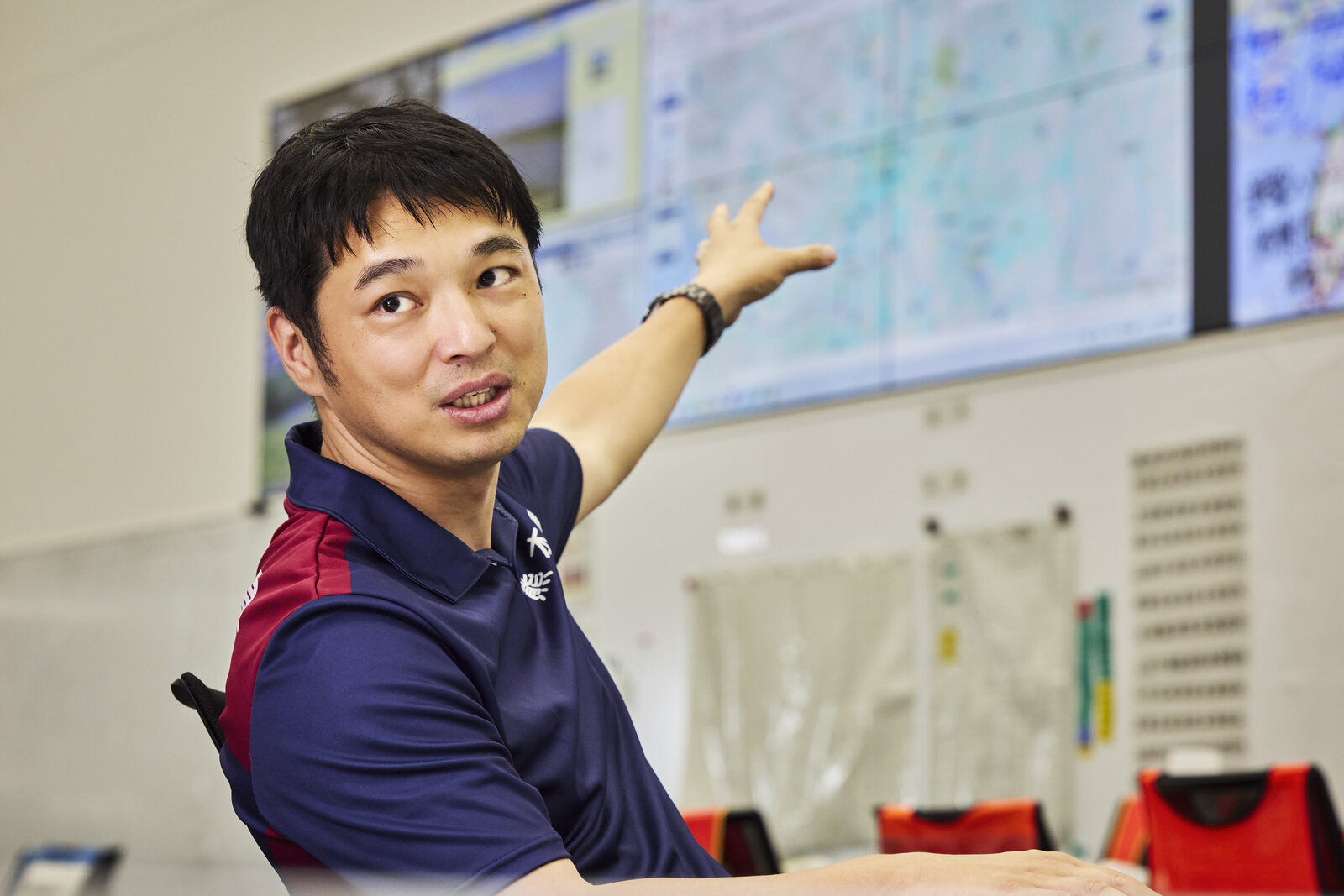

熊本地震を機に新設した防災センターの「オペレーションルーム」。情報集約や共有は、ここから図られる。今回特別に「通れた道マップ」に交通規制情報などを書き込む様子を再現してもらった ――今回の協定は、能登半島地震を踏まえてTMFとトヨタマップマスターが、災害対応の知見を熊本県に学びたいというところから始まった。「通れた道マップ」を熊本県で活用することの意義は?

鳥井 危機管理監

熊本はいろいろな災害が起こっています*。そこからの経験が活かせるのではということで、トヨタさんからお声がけをいただいて、ぜひやらせていただきたいと思いました。

*熊本県では2016年に地震、2020年に豪雨災害に見舞われ、今年8月にも大雨による甚大な被害が発生している。いろいろな災害があったときに、全国から応援をいただけたので、おこがましいですが何らかの形で恩返しができればと思っていました。熊本での経験則などを活用することで、プロジェクトが全国に広がっていけば、恩返しにもつながると思ったところが大きいです。

情報共有を素早く正確に

――熊本地震では救援部隊を派遣する際どのような苦労があった?

鳥井 危機管理監

国道などの道路が土砂崩れで通れない、橋が崩れている、トンネルも崩落して通れないといったことで、熊本市から行ける道がなく、どうやって被災地に入っていくか非常に苦労しました。

阿蘇市は、山間部にあるため急傾斜地がありますし、トンネルも橋梁もあります。そういう部分は災害に対して脆弱なところがあります。しかも平地ではないので、どこからでも救助に向かえるわけではありません。

被災した方もいらっしゃいましたし、孤立して助けを求められている方、また観光でたまたま阿蘇に来られていた方もいらっしゃいました。

ヘリコプターで(救援部隊・物資を)送る手段もなくはないですが、天候に左右されますし、量も限られます。そのため陸上から行けるのであれば陸上からが基本となります。

――熊本県の交通事情は?

鳥井 危機管理監

熊本は地方なので、基本的にクルマ社会。データを見ると、1世帯当たりの保有台数が全国平均1台に比べて1.3台とかなり多いです。

そういった意味でもクルマに頼った生活をしていて、震災のときに「何度も地震が来るのが怖い」と、車中泊をされる方もたくさんいらっしゃいました。クルマの中の方が安全だと思われたのだと思いますが、そういう人たちを把握することと、支援や情報をちゃんと届けることが当時課題になったので、そういったことも解決していけるんじゃないかと思っています。

インタビュー中、鳥井危機管理監が強調したのは「情報共有」。関係機関に効率的かつスピーディーに動いてもらうためには、情報を素早く正確に共有できるかが勝負になる。だからこそ「通れた道マップ」にかかる期待は大きい。

10月の実証実験以降もブラッシュアップし、さらに活用できるように熊本県とトヨタは来年2月にも訓練を行い、連携を重ねていくという。

「オペレーションルーム」の大型モニターには各地の情報を並べて表示できる。和田課長補佐は「『通れた道マップ』を、常にここに表示されるレギュラーメンバーにしたい」と話してくれた 車中泊にも備えを

最後に防災の話題でもう1点。

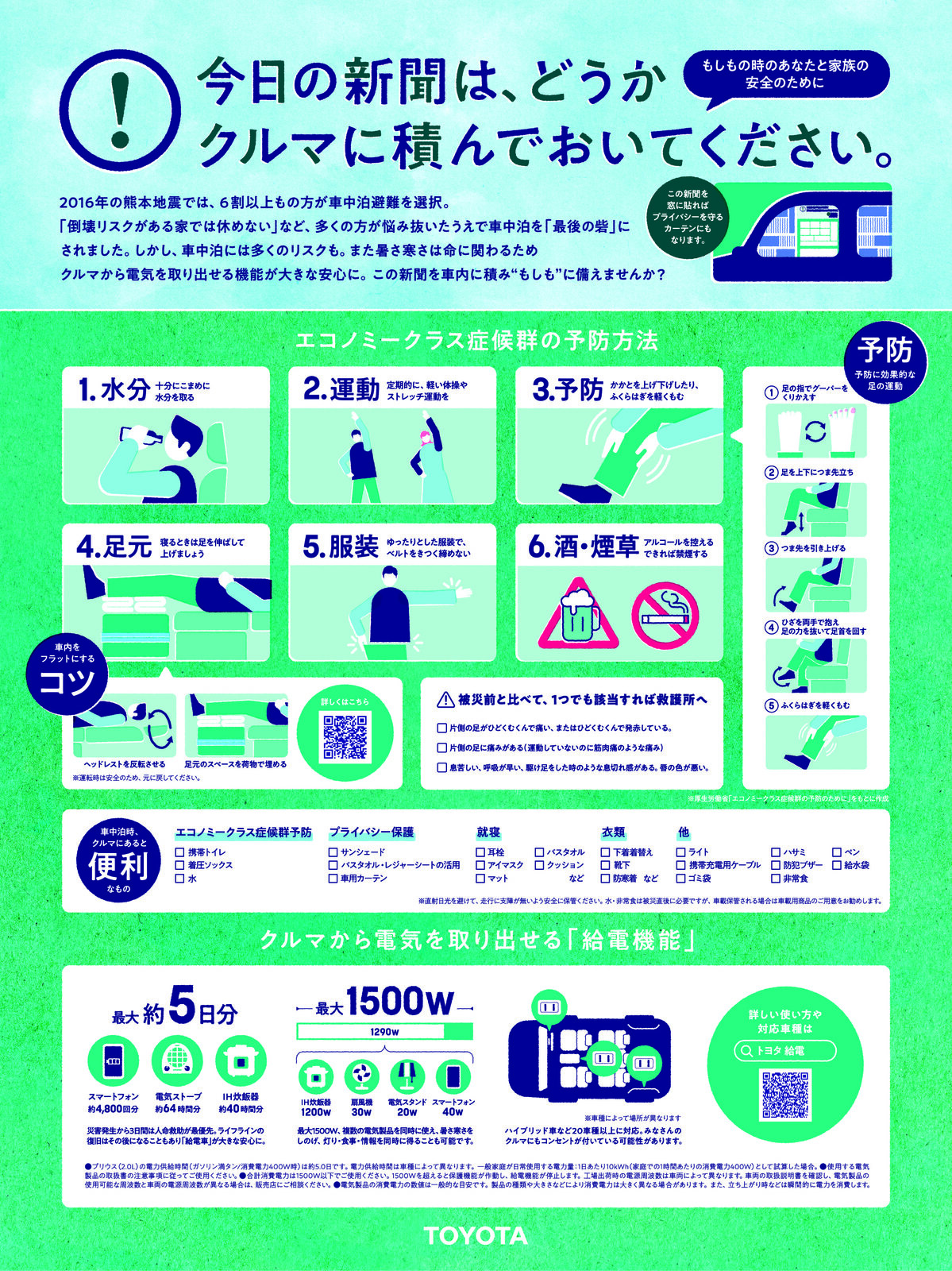

9月1日付の中日新聞にトヨタのこんな広告が掲載された。

鳥井危機管理監の言葉にもあったように、特に地震などの災害発生時は、プライバシーの確保や家屋の倒壊を恐れて車中泊を選択する人は少なくない。

この広告は、そんなときの注意点をまとめたもの。

広告面以外の紙面もカーテン代わりに使うことができるので、中日新聞の読者は万が一に備えて、この日の新聞を車内に取り置きしてほしい。「住んでいるエリアが違うから中日新聞は…」という方は、この広告面のPDFリンクを以下に掲載しているので、そちらから印刷して車内で保管していただければと思う。

車中泊広告PDFリンクはこちら

このほかにもトヨタイムズでは、防災に関するトヨタの取り組みを特集している。まだ見たことがないという方がいらっしゃれば、記事末の関連リンクからご一読いただきたい。

今夏は、九州・熊本や能登半島など各地で大雨による被害が発生しました。被災された地域の皆さまが、一日でも早く日常を取り戻せることをお祈りいたします。