トヨタNews

「足場固めはスローダウンではない」 正味率向上へ労使本音の対話 2025.07.28

トヨタの労使懇談会(労使懇)が7月23日、本社(愛知県豊田市)であった。

2025年2~3月にかけて実施した労使協議会(労使協)では、最終日に佐藤恒治社長が「今やるべきは、健全な危機感を行動につなげていくこと」と呼びかけた。

それから約4カ月。仕事の正味率を上げていくために、各職場で労使の対話が行われ、課題解決や競争力強化の取り組みが進んでいる。

一方その過程で新たな課題に直面している現場も。

「自動車業界で生き残っていくために、一人ひとりができることは何なのか」。再び労使で本音の話し合いが行われた。

総合投資は続けられるのか

冒頭、山本正裕 総務・人事本部長が賃金・賞与における一人ひとりの力を引き出す評価や、特に技能職での役割の大きさを考慮した人事制度見直しについて進捗を解説。

続けて現状把握として、5月の決算についても触れ、一層の競争力向上の必要があることを伝えた。

山本正裕 本部長

この2年間、共通して続けてきたことは「人への投資」、それから「未来への成長投資」。いわゆる総合投資ということです。

これは意志を持って、しっかり続けていこうとしてきたことです。なぜこんなことが今このような状況でもできているのかというと、やはり2009年に赤字に陥って以降、現場の皆さんが本当に毎日、毎日一円一円改善を積み重ねてきていただいたこともそうです。それをリードしてくれた会長のおかげもあると思っています。

それがあるから、今どんな環境でも投資を続けられているのですが、私は正直(この先も)、本当に続けられるんだろうかと思ってしまいます。皆さんもそうだと思います。

投資を続けていくことは大事ですが、ただ数字だけ見ると、この足場固めはスローダウンしていないかと見られてもおかしくないと思います。

そうじゃないんです。私たちの足場固めは、スローダウンではなく、競争力をつけていくこと。結果が必ずついてくるものとしていくこと。今まで積み重ねてきた基盤を崩さずにやっていく。

「今その大きな岐路に立っているんじゃないかなと思っています」。山本正裕 本部長の言葉に自覚を強めた一同。

ここからは、現場が直面している課題の共有と会社側の応答が始まっていく。その中で、さまざまな現場において、担当者、チーム(トヨタで言うところの機能*)間での調整について話し合われたシーンがあった。約1時間40分におよんだ今回の労使懇で、一番長く時間が割かれたこの場面から紹介したい。

*ボデーやパワートレーンといったクルマの機能での部署(チーム)を指す場合があるほか、販売や開発といった括りで“機能”と表すこともある。山本正裕 本部長、山本圭司デジタル情報通信本部長、宮崎洋一 副社長、中嶋裕樹 副社長、そして古賀伸彦 未来創生センター長の5氏のコメントを抜粋する。少し長くなるが、お付き合いいただきたい。

【組合からの声】機能の壁にぶつかってしまう

- 機能を高める活動を進めた結果、横の連携の取りづらさというか、機能の壁というところにぶつかってもがいている。説得に回るが、なかなか折り合いがつかない。双方の水かけ論になってしまい、時間だけが過ぎていく。(クルマ開発支部)

山本正裕 本部長

自分の話してもいいですか?最近東さんとスイッチ*しました。

*7月1日付で東本部長が総務・人事本部から経理本部に。山本本部長が経理本部から総務・人事本部に異動。経理を20年以上やってきて、いきなりの人事。全く分かりません。無力になったんですね。その時に、「自分は何をするとみなさんの役に立つんだろうか?」と考えました。

それは人事のことを勉強して、専門性を高めることではない。「豊田会長ならこんな時に何を考えるのかな?」「佐藤さんはどう考えるのかな?」と、今まで使っていなかった時間と頭の使い方に変わっていったんです。

その瞬間に思ったのは、機能を強くするというのは、もっと現場に近い人たちに権限を持ってやってもらわなければいけないということ。

ここ1、2週間のことですが、それぞれの機能には、ずっとそこで育った人たちがいる。それではなかなか変わらないかもしれないということに、私自身が無力になって気づきました。

山本圭司 本部長

機能間のつばぜり合いがあって、なかなか調整できないという状況は前から続いていました。

この議論は、「もっといいクルマづくり」に本当になっているかどうかということに立ち戻るということだと思います。

上位者も担当者も、わからなくなったらそこに立ち戻る。そういう魔法の言葉と言いますか、我々が拠り所にする言葉があるわけです。それが職場の中に浸透してないこと自体が、問題かと思います。

もう1つは、トップダウンっていうのはトップが下に降りること、現場をよく見ることです。担当の皆さんが困っている実態をトップが知らないことも問題があると思うんですね。

(現場から)「トップなんとかしてくださいよ」ということではなく、「トップもっと下に降りてきてくださいよ。全然来てませんよ」という声が上がると健全だと思います。

正味率を上げるには“あざとさ”も必要

宮崎副社長

ちょっと全然違う角度でコメントするので、何言ってるんだと思われるかもしれないんですが…。

昔、僕たちが若いころって副社長がいっぱいいて、営業の副社長と技術の副社長は絶対会話をしないみたいな(感じだった)。その部長か室長ぐらいがバトルするんですよね。で、また「(我々が)こんな調整で」というと、「何やってんだ!技術に負けるのか」みたいな。こんなことでぐるぐる(調整に)回っていました。

でも、今僕と中嶋さんは電話もするし、メッセージアプリも使うし、喧嘩もするけど、仲良く遊ぶみたいな感じになってるんですね。

例えば僕があることを言って「でも中嶋さんはこんなことを言ってます」となると、僕の近くにいるメンバーたちは、「(宮崎副社長、中嶋副社長のメンバー同士で)ガチャガチャやるより2人まとめて会話させちゃえ」と(言う)。

そうすると、今までだと、それぞれのメンバーがすごく時間をかけて調整しようとしていたことが、2人が横に並んで会話すると30分かからなくて答えが出る。

だから一人ひとりが、自分の考えを突き詰めていくようなこと、自分の考えにこだわって想いを巡らさなきゃいけないことが大事になってくることもあると思うんだけども、上から言われてやっているようなことで隣とぶつかったりしたら、上同士を早く会わせちゃえば仕事は早いかもしれない。

今のこの執行体制にはそんな側面もあって、十分使ってもらっていいんじゃないかなと思う。多分後ろにいる本部長たちも、仲の悪い人は多分いなくて、それぞれ会話できる人たちだと思います。

自分が考えなきゃいけないことまで丸投げしちゃダメだと思います。ここは間違えてはいけない。その代わり、ガチャガチャ調整してるやつで、上との関係があるやつは、もうさっさとミーティングをアレンジしちゃうっていうのも、皆さんの生産性を上げる上では、大事な術なんじゃないかなと思ったりします。

仕事の正味率を上げるっていうのが、この前の労使協でもずっと議論してきたことですし、そのためには皆さん自身が考えて動かなきゃいけないことと、ちょっと流行り言葉で言うと、“あざとく”動く部分があっても、僕はいいんじゃないかなと思う。

「喧嘩もするけど、仲良く遊ぶ」。宮崎副社長の言葉に反応した中嶋副社長。マイクのスイッチを入れた第一声は、

「宮崎さんと仲良くしている中嶋です」。

どこか緊張感が漂っていた場の空気も和んだところで話し始めた。

中嶋副社長

みんな機能軸は機能軸で必要だと思ってますよね。強くなるために、機能とか組織をつくれば壁ができるのは当たり前なんですよ。壁をなくそうとか、打ち破るのなら1つにしちゃえばいいだけであって。必要があるから、その組織だとか、チームができてると思うんですね。今の最善の布陣ということでチームができている。

トヨタにはもう1つ、プロジェクト軸という強い軸があって、これがチーフエンジニア制度と言われるやつですよね。当然、各機能の代表の方が集まってきて、プロジェクトで議論する。

機能代表ですから、機能の利益といったことも議論される。だけど、チーフエンジニアが自分のクルマに対して「いや、こういう想いだから、こうしたい」と。当然意見が合わないわけです。ですがこれを長年繰り返してきたことでトヨタ自動車は、商品に魅力が出てきて、強い商品ができてきた。

昔、我々が業務をしていたころは、チーフエンジニアに対して部長は文句を言わなかった。それが良いかどうかは別ですよ。なぜならチーフエンジニアを信頼して(部長は)部下を預けているから。その代わり、チーフエンジニアはその部下を成長させて戻してくれる。この信頼関係で仕事が成り立っていた。

今それが崩れているとするならば、一番の問題は、機能の中で声が下から上に上がっていないこと。これがすべてに今共通していることだと思ったんです。上司も忙しく、部下も(上司を)慮って相談できない実態があるんじゃないかなと。今僕ら会社側がやらないといけないのは、そんな正味率が低い仕事で部長や最前線の現場が時間を浪費しているなら、その仕事をやめるということだと思います。

ちょっと話は逸れますけど、私と一緒に仕事しているメンバーには、とにかく資料をつくらないでくれとお願いしています。

この理由は簡単で、私が会長に相談する時に資料なんか持っていった試しがない。資料で伝えなきゃいけない困り事って何だろうって考えると、一言で、自分の言葉で困り事って言えるはずじゃないですか。家族の会話なら簡単に喋れる。

ところが仕事になった瞬間に、何となく上司の顔色を見て、「あの部署のことを慮って、こういう言葉も入れておくべきだな」となって資料ができていると思うんです。でも不思議なことにやめられないんです。

宮崎さんが言われたように、我々は正味率を上げないと勝てないんです。我々のKPIは能率でも何でもないです。収益でもないです。生き残れるかどうか。もしくはライバルに勝てるかどうか。

もう1つ組合の方々にお願いしたいのは、この仕事で成長できるのかと見ていただきたい。成長しない仕事をしているとしたら、きっとただのルーチンワークの作業でしかないので、そんなものはAIにやってもらいましょうよ。

KPIがないと仕事はしづらいというのは、おっしゃる通りですけど、ここは「勝てるかどうか」、「生き残れるのかどうか」をキーワードにしてほしい。

部長さん、室長さん、当然ここにいるプレジデントと私たちは現場に行きます。困り事があれば改善しに行きます。都合のいい権限委譲はしたくないです。

古賀センター長

保身や自己アピールは人間の弱い部分、人が絶対に兼ね備えている部分なので、ゼロにはできないと思っています。

例えば会議室で私が(豊田)章男さんと面着する、あるいは中嶋さんと面と向かった時に、自分が完全に本音を言えるかというと疑問が残ります。これが現実です。

そのうえで何をするかというと、先ほど山本(圭司)さんがおっしゃったように、トヨタの原点に戻る。トヨタの原点とは、現地現物に限ると思っています。現地現物とは、現地で現物を見て、現実を見ること。

議論に迷ったらトップを、あるいは権限を持っている人を現場に来させる。そこで一緒に議論すれば、保身や自己アピールをしてしまう弱さがあっても、現物を目の前にすればみんな技術者になる。

この会社には技術が好きな人たちが集まっていますから、本当に素になれるんですよ。会議室での議論とは全く質が異なる。

だからこそ、中嶋さんがおっしゃったように、都合のいい裁量を渡すようなことはしたくないです。

悩むときは、現場で一緒になって考える。もっと現場に来て、現場で議論しましょうと言っていただければ、我々ももっと足を運びます。ぜひそうやって進めましょう。

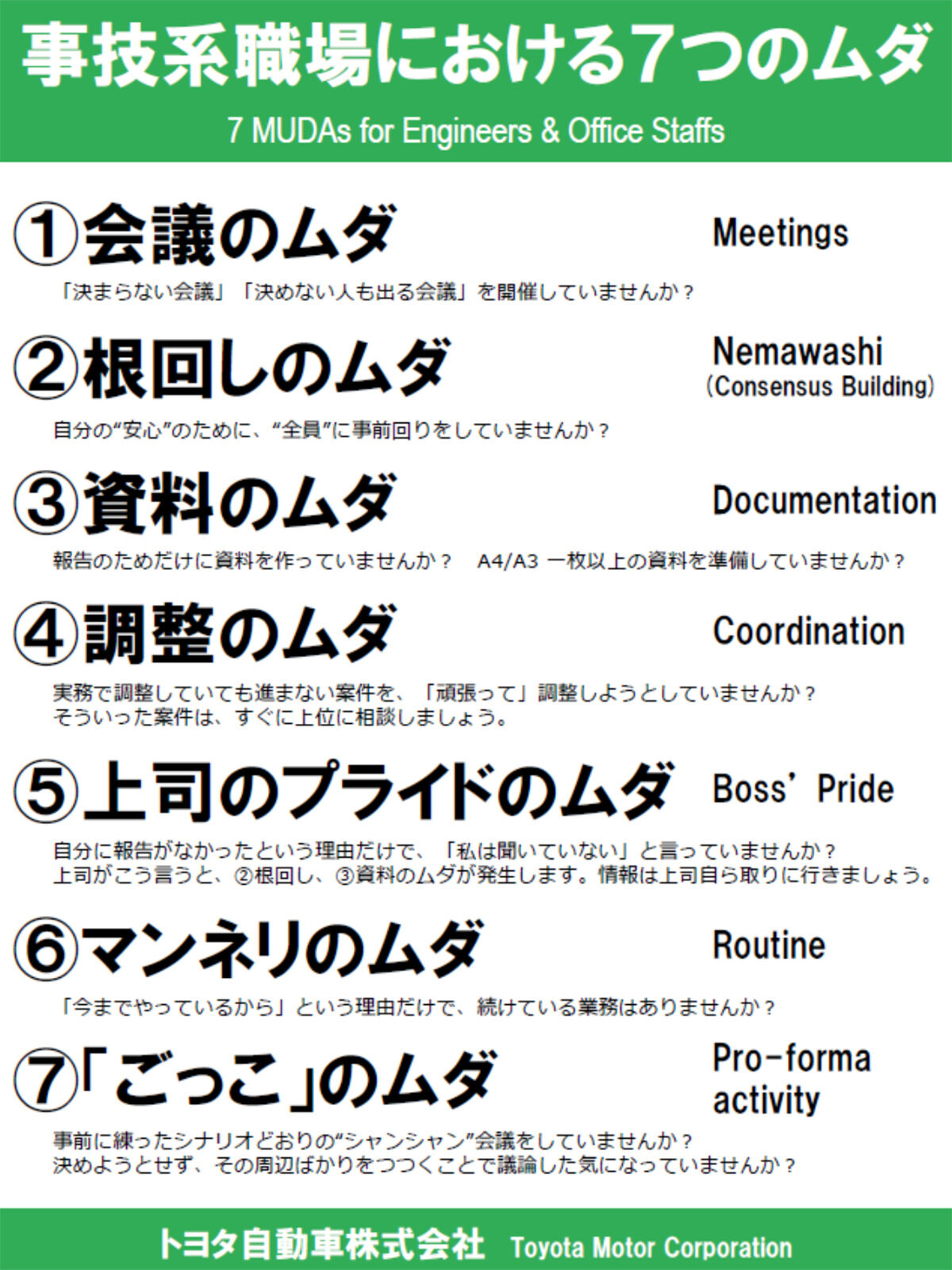

宮崎副社長が語った調整や中嶋副社長が話す資料は、トヨタが掲げる「7つのムダ」にも書かれている。

組合からも江下圭祐 副委員長が、現場で健全な議論が行われることが「会議のムダ、資料のムダ(の排除)にもつながってくる」と応じた。

また、江下副委員長は、製造技術(製技)の現場で声を上げにくくなっていることに対して強い危機感も表明。生産本部の中村好男 副本部長が「いいものづくり・いいクルマづくりを両立する提案をしっかりやるべき」と、製技の機能も高めていくよう答える一幕もあった。

労使懇では他にも、生産性目標の管理を凍結したが目標設定や評価が難しくなっている現状を共有。機能間の壁にも通じる役割を果たすことへの重要性についても話し合われた。

でも今、多分私たちは都合のいい権限委譲をやっています。「決めてきて」と。(一方で)決めきれない困り事には全然参画していない。これは都合のいい権限委譲ですよね。そういう時は自分たちの役割というか、肩書も利用すべきだと思います。

【組合からの声】競争力を測る物差しがわからない

能率や生産性の数値を上げるために、職場の健全な運営が阻害されているのではないかということで、1年間の凍結を打ち出した2024年の労使協。1年半が経過し、それぞれの職場で稼ぐ力について考えてきた。だが、競争力をどう評価すればよいのか、悩む現場は少なくない。

- 上位が意志を持って立てた目標が、各職層を経るうちに単に数字を追いかけるだけのものになっている。情報の上下一致ができていない。(職場活動局)

- 自分達の今の実力や頑張った分の成果が見えない。(元町支部)

生産本部の伊村隆博 本部長は、凍結の判断に至った背景を伝えたうえで、目標の持ち方を次のように語った。

伊村本部長

目標がなきゃ何もできないという話がありますが、目標って自分たちで立てられるじゃないですか。不具合をゼロにしようとか、稼働率を限りなく高く上げていくんだとか。もちろん無理な運営ではなく。

一方で、会社の全体の指標としての能率という観点。これはまさしく経営に直結する課題ですよね。これは我々はしっかり示すべきかなと思っています。

従来のままの能率に戻したとなると、これは違うなという気がしています。どういう指標、KPIであれば、みんなが成長を感じることができるのか、何を見ていけばいいのか、しっかりやっていきたい。

【組合からの声】役割を認識して果たしていくために必要なことは?

稼ぐ力を高めていく。そのためには組織の枠を越えて挑戦することも大切だ。そうしたチャレンジを通して見えてきたのは、自分たちの役割とは何か、役割を全うすることの重要性でもあった。

- 製技が前工程の設計に入り込んで開発のリードタイム短縮を目指してきたが、信頼性などの観点で要件未達が発生してしまい、後工程の生産準備が振り出しに戻るということが発生している。チームの役割を認識して、責任を果たしていくためには、何が必要なのか。(本社工場支部)

これは水素ファクトリーの現場から上がってきた声。燃料電池は驚異的なスピードで開発する中国との競争にさらされている。その中で山形光正プレジデントが重視したのは「納期と良品条件」。また海田啓司CN開発センター長は、改めてクルマづくりに取り組む姿勢を伝えた。

山形プレジデント

(水素ファクトリーでの労使懇で)我々の文化でいうところの納期と良品条件が曖昧になっていたんじゃないかなということは、話をさせていただきました。

製技は製技の役割があるし、開発のメンバーには開発の役割があります。

大事なのは納期と良品条件。ここはきちっと我々の中で決めて、それをお互いが達成できるかどうか、助け合いながら進めていくという姿を実現したい。

海田センター長

何のために働いているかというと、やっぱりお客様の笑顔のため。プライドを持って「やるんだ」と、やりきることも大事だけど、できないと思ったら「悪いけど、やってくれないか」、「こっちでやったらできるんじゃないのか」と言い合うのは、お客様のためを考えたら(できるはず)。

自分自身も、そうなりきれないところが多いものですから、そう考えていかないといけないと思っています。

労使相互信頼の下で声に出す

稼ぐ力を高め、これからも生き残っていくために取り組みを進めてきたからこそ見えてきた課題。組合からは現場のチャレンジの進捗や困り事といった実情が語られ、マネジメントは経験を交えて応じた。

鬼頭圭介 委員長は、組合としても摩擦を避けるようなコミュニケーションではなく、素直に議論できる職場を増やしていけるよう働きかけていくことを誓った。

鬼頭 委員長

組織、機能の枠を超えると、いきなり言われてもなかなか難しい。これは過去からずっと話をしている問題ですし、本当に難しいと思っています。

ただ、まずは自分に任された仕事を徹底的に全うする。その時に一人ひとりが自分の仕事はお客様にとってどう喜ばれているのか、どのように会社に、仲間に貢献ができているのか、前後工程のつながりはどういったことになっているのか。こうしたことを常に考える必要があると思います。そこから少しずつ視野を広げていくことを、一人ひとりしっかりやるということが大切なんだろうと思います。

今後もそれぞれの職場で話し合いを継続させていただきたいと思っています。綺麗事で終わらせるのではなくて、おかしいと思うことがあれば、率直に声に出して、労使相互信頼の下で言うべきことをしっかりと言う。本音で議論する場として、より機能させていく組合としての責任をしっかりと果たしていきたいと考えています。

議論のまとめに当たり、佐藤社長もまた山本正裕 本部長と同様、足場固めはスローダウンではなく勝ち残るために必要なことは何かを考え、実践していく場と強調した。

がむしゃらにバッターボックスに立つ状態

佐藤社長

労使協議会で議論された「仕事の正味率を上げていこう」ということを各職場で実践いただいている中で、今ぶつかっている壁、感じている課題を率直に意見交換させていただいたと思います。

我々はコロナ禍、あるいは認証問題にぶつかった時、危機を乗り越えるため労使一丸となって会社のオペレーションを支えてきたと思います。

本当に苦しい時に頑張っていただいた組合の皆さんに、改めて心からお礼を申し上げたいと思いますし、その頑張りがあるからこそ今があると思います。

一方で、我々はオペレーションに振り切ってしまったとも思います。例えるなら、とにかく全員がバッターボックスに立つんだということで、実際に皆がバッターボックスに立ってくれた。だからこそ、苦しい時期をある程度乗り越えることができた。

ただ、オペレーションに振り切っているから、「自分はバッターボックスにどんな姿勢で立っているのか?」「自分のフォームはどうなんだ?」あるいは「相手のピッチャーの傾向は?」「調子はどうだ?打順は?点差は?天気はどうだ?」ということを考える余力を失い、ただがむしゃらにバッターボックスに立つ状態になってしまった。

それではゲームに勝てない。だから足場固めをしようということなんです。

足場固めはスローダウンではない。戦いに勝つため、自分たちを見つめ直し、何が足りないのか、どうすれば試合に勝てるかを考え、実践していくための場づくりなんだと、改めて今日の話し合いをもとに、労使全員でその想いを再確認させていただきたいです。

我々は生き残りをかけた戦いのど真ん中にいる。どの会社も、どの競合も、頑張っているんです。その中で生き残っていくため、戦いに勝つための努力が今必要です。

それを一人ひとり見つめ直し、自分たちの仕事の正味率を実際に上げていかなければ、足場を固めている意味がない。その厳しい認識を、労使ともに改めて持つべきだと思います。その認識に立ったうえで、今日の議論を踏まえて会社側の宿題だと思ったことを3つ申し上げます。

3つの宿題

1つ目は、労使協議の継続案件でもある人事評価。それぞれの頑張りに報いる人事評価の案がありますが、「これを本気でやりますが、組合は本当にそれでいいですね?」と改めて問いたい。

今提案されている評価制度には、本当に組合の想いが表現されていますね?

ある程度、予定調和的に、「何かが今より変わればいい」とまとめてしまったら、このチャンスが生かされない。これ(人事評価)は本気でやると言っているので、本気で継続的にやっていく必要がある。

2つ目は、幹部職や本部長、執行のコミュニケーションや権限委譲が本当に今のままでいいのかという問題提起です。

これについては、自分も危機感を持っているところがあります。自分たちは「いいよ。決めていいよ」と言っているかもしれないが、実際に現場で決められていないのだとすると、そこには見えない壁や、変えなければいけない何かが存在している。

その理解を持って取り組んでいく必要があると、会社側の宿題として受け止めました。

3つ目は、製技の本来の役割をしっかり果たせるようにするための対応を、会社として考えないといけない。

この3つを今日の話し合いの宿題として持ち帰り、また相談させてほしいと思います。

会社としてもですが、自分自身も今日の話し合いを聞いて、率先してやらなくてはいけないと思ったことが2つあるので、最後にそれを話して終わります。

「知っておきたい」をやめる

佐藤社長

1つは、やっているつもりではいますが、声を出す、声を聞くということを、もっと丁寧にやろうと思いました。現場に行き、現場を元気づけることはもちろん大事です。しかし、まだまだ日常を見せてはもらえない。報告になっている。

認証問題の時もそうでした。現場を回ると最初は報告をされる。しかし、何度も何度も現場に行き、頻繁に来る人間だと認識されると、相手にされなくなり、ようやく日常が見えるようになる。

「そこまでの努力を、我々はしていますか?」と問われていると思います。

いろいろな機能間の壁、その日常が我々に見えていないのだとすれば、日常が見えるようになるまで現場を知る努力を、我々はもっとしないといけない。

その努力を、自分自身も、もっとしたいと思います。

まだ、わざわざ「佐藤社長報告」というタイトルをつけた資料をつくり、持って来てくれる人が、こっち(マネジメント)側にも多いです。

以前、本部長との1on1時には約半分の人が資料を持ってくるという話をしました。今も(1on1を)やっていますが、資料を持ってくる率は0%になっており、多少の進化はあるのかなと。

この後は分かりませんが、みんな手ぶらで来てくれるようになってきたので、そういう努力を続けていきたい。

もう1つは、ものすごく勇気がいることですが、「知っておきたいをやめる」。これもやっていこうと思います。

「知ってどうするの?」と自分に問いかけるようにします。それを知って自分が何かをするなら知る価値がありますが、知っておくだけで終わるなら、それを引っ張っている誰かに任せ、その人を信じてスピードを重視した方がいいかもしれない。

そのためには、基盤の共有ができている必要がありますが、“知っておくだけ”ならやめる。例えばTeamsの会議で、カメラオフでオブザーブ的に参加している人が、恐らく今もすごく多い。知っておきたいんです。

「中嶋さんが何を言うかな?」「宮崎さんはどんな口調でコメントするかな?」「山本さんの表情はどうかな?」という気持ちは分かります。でも、本当にそれは仕事の正味ですか? と考えてほしい。

「知っておきたい」は私だけじゃなく、ここにいる全員、これを聞いている全員の中にある感情だと思います。それを全員で努力して、「知っておきたいだけなら、やめてみる」と正味率を上げていくことも大事だと思います。

勇気はいりますが、自分で宣言して「『知っておきたいをやめる』って、あなた言ったでしょう?」と皆に言われるようにしたい。本部長の皆さんに「ちょっと教えて」と言ったら、「『知っておくのやめる』って言ったじゃないか」と言ってもらえる。そんな会話ができる会社にしていきたい。

取りも直さず、「7つのムダの排除をちゃんと実践していきましょう」と言っているだけですが、自分自身も宣言したうえで行動していきたいと思いますので、そうなっていなかったら本部長の皆さん、「お前そうなっていないぞ」と、どんどんバシバシご指摘ください。人間なので、そうなっていない時もあるかもしれませんが、改善して努力していきたいと思います。

そのようなことを、労使で一つひとつ実践に移して会社を変えていく。今日が行動を起こすきっかけの日になるよう、この会を終えたいと思います。

ぜひ皆さんも、小さなことでいいですから、実践を始めてほしいと思います。

<関連リンク>

タップして拡大

タップして拡大